Smarte Verkehrsvermeidung

Ausgangslage und Relevanz

Mobilität ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis mit großer sozialer und wirtschaftlicher Bedeutung. Das Verkehrsgeschehen verursacht jedoch erhebliche Umweltbelastungen. Dazu zählen unter anderem Lärm-, Luftschadstoff- und Treibhausgasemissionen, Flächenverbrauch sowie weitere externe negative Effekte (Quelle).

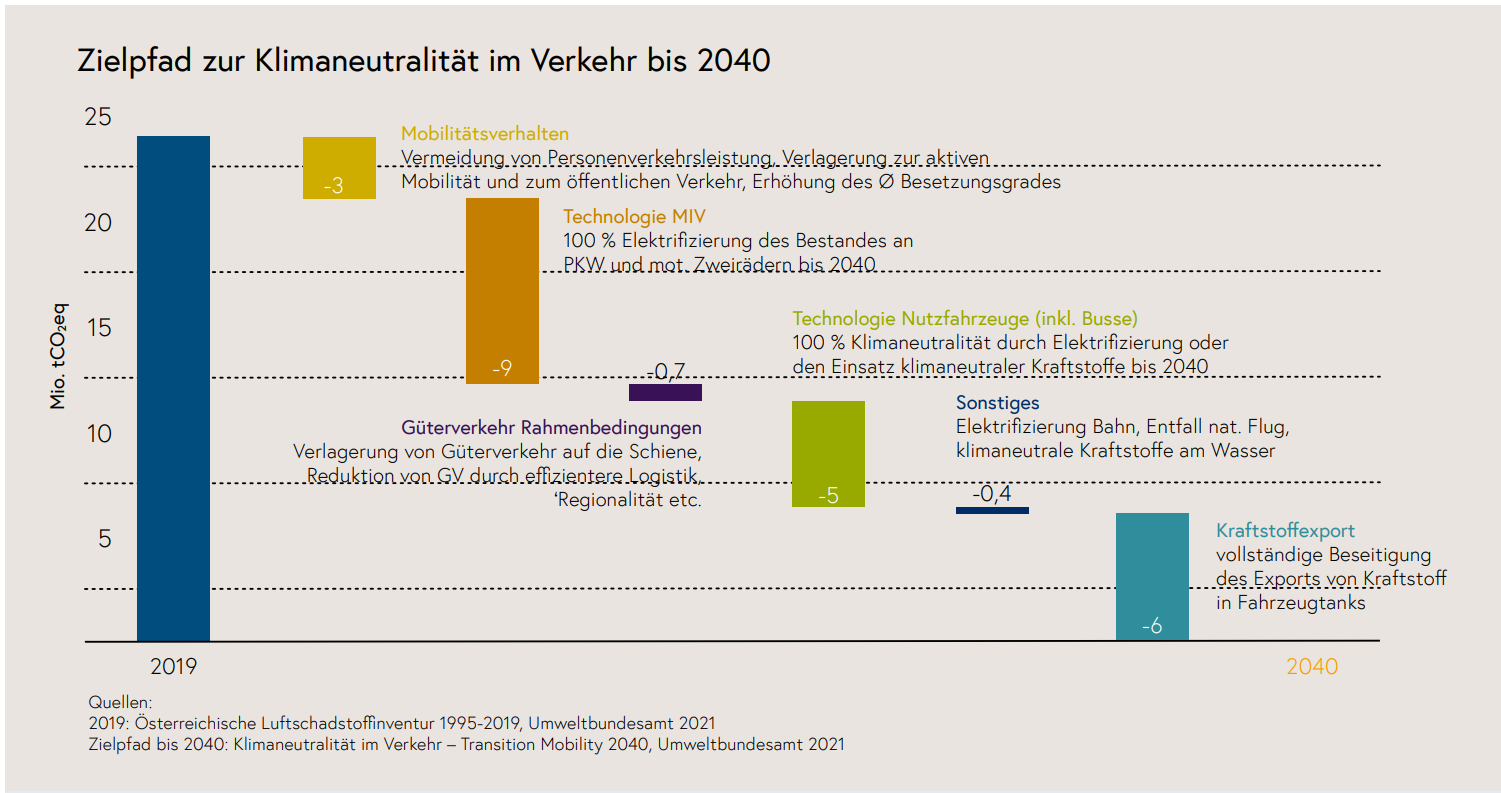

Um Mobilität auch künftig sicherzustellen und gleichzeitig Umweltbelastungen und Verkehrsprobleme zu verringern, braucht es eine umfassende Mobilitätswende. Diese umfasst zum einen die Verkehrswende, durch gezieltes Vermeiden und Verlagern von Verkehr, und zum Anderen die Energiewende im Verkehrssektor, mit dem Ausstieg aus fossilen Energieträgern sowie dem Umstieg auf erneuerbare Energie. Zusammengenommen umschreiben diese beiden Ansätze die Mobilitätswende und bilden die Grundlage für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Mobilitätssystem (Quelle).

Was versteht man unter Verkehrsvermeidung?

Verkehrsvermeidung zielt darauf ab, sowohl die Anzahl der Fahrten als auch die zurückgelegten Distanzen zu reduzieren. Dies wird erreicht, indem Zeitaufwand, Kosten und negative externe Effekte des Personen- und Güterverkehrs, etwa Umweltbelastungen oder Staus, verringert werden und die Lebensqualität für alle verbessert wird. Gleichzeitig sollen die Möglichkeiten zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse erhalten oder sogar erweitert werden (Quelle).

Um den Zusammenhang klarzumachen, ist es hilfreich zwischen „Verkehr" und „Mobilität" zu unterscheiden: Während Verkehr die tatsächlich stattfindenden Bewegungen von Personen, Gütern oder Daten bezeichnet, beschreibt Mobilität die zugrunde liegenden Möglichkeiten zur Fortbewegung, die durch strukturelle Rahmenbedingungen, individuelle Ressourcen und persönliche Wahrnehmung geprägt werden (Quelle).

Wege zur nachhaltigen Mobilität: Verkehrsvermeidung

Im Zentrum der Verkehrsvermeidung steht jener Personen- und Güterverkehr, der nicht wesentlich zur Bedürfnisbefriedigung beiträgt und zugleich negative Auswirkungen verursacht. Verkehr sollte immer dann reduziert werden, wenn sich dieselben Bedürfnisse mit weniger oder kürzeren Fahrten erfüllen lassen. Aktive Mobilität, wie Gehen oder Radfahren stellen hier eine gesundheitsfördernde Alternative dar.

Besonders der motorisierte Verkehr ist kritisch zu betrachten: Je stärker er externe Schäden verursacht, desto eher sollte er vermieden werden. So sind etwa Flugreisen und Pkw-Fahrten stärker zu reduzieren als Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und Straßengütertransporte eher als Transporte auf der Schiene (Quelle).

Um Verkehr wirksam zu vermeiden, muss berücksichtigt werden, dass Mobilität eng mit der Raumstruktur verknüpft ist. Die Lage von Aufenthaltsorten sowie die Verkehrsinfrastruktur bestimmen sowohl Wegelängen als auch die Wahl der Verkehrsmittel, während umgekehrt Mobilitätsbedürfnisse die Raumstruktur prägen. Ressourcenschonende Raumplanung kann langfristig den Verkehr reduzieren, benötigt aber viel Zeit. Deshalb sind klimafreundliche Regelungen essenziell, um verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen zu schaffen, Zersiedelung zu verhindern und den Handlungsspielraum für aktive Mobilität und öffentlichen Verkehr zu sichern.

Durch eine nachhaltige Landes-, Regional-, Stadt- und Verkehrsplanung lassen sich zentrale Voraussetzungen für eine verkehrsvermeidende und somit klimafreundliche Mobilität schaffen. Dazu gehören unter anderem:

- Eine „Stadt" der kurzen Wege („15-Minuten Stadt"),

- die Neuverteilung und Attraktivierung des öffentlichen Raums,

- zukunftsweisende Verkehrsberuhigungskonzepte wie Superblocks,

- flächendeckende Parkraumbewirtschaftung,

- Einfahrtsbeschränkungen sowie Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, beispielsweise durch Begrünung, Entsiegelung und beschattete Gehwege.

- Der Ersatz der Verpflichtung zum Bau von Kfz-Stellplätzen durch multimodales Mobilitätsmanagement sowie

- die konsequente Umsetzung nachhaltiger urbaner Mobilitäts- und Logistikpläne (SUMP/SULP)

Auch im Bereich Forschung und Innovation setzt der österreichische Mobilitätsmasterplan klare Schwerpunkte auf Verkehrsvermeidung. So wird an verkehrssparenden Raumstrukturen und Konzepten gearbeitet, die Wege reduzieren und die Lebensqualität vor Ort verbessern. Zudem werden neue Potenziale der virtuellen Mobilität sowie Maßnahmen zur Verringerung von Verkehrs- und Transportaufwand in den Fokus gerückt (Quelle).

Forschungsprojekte zur Verkehrsvermeidung

Nähere Informationen zu den vorgestellten Projekten finden Sie auf der FFG-Homepage.

iNever - Innovationsnetzwerk Verkehrsvermeidung

Das Projekt „iNEVER" beschäftigte sich mit Potenzialen und Hebeln zur Vermeidung unnötigen Verkehrs in den Themenfeldern Personenmobilität, Gütermobilität und Digitalisierung. Der Endbericht des abgeschlossenen Projekts zeigt folgende Ergebnisse auf:

„Einige konkrete Learnings bilden im Personenverkehr die

- gezielte Planung der städtischen Infrastruktur,

- die Nutzung von Echtzeitdaten, Prognosemodellen und Rufbussen im öffentlichen Verkehr und

- die Einführung bzw. Anpassung von Gebühren und Beschränkungen im Straßenverkehr.

Im Güterverkehr beziehen sich solche Learnings unter anderem auf die Nutzung von

- Logistik-Kollaborationen,

- Verteilzentren und

- Fahrzeugkapazitäten.

Im Bereich Digitalisierung und virtuelle Mobilität umfassen Learnings beispielsweise

- Digital First bei Geschäftsreisen und Forcierung von Home-Office,

- den Ausbau von Online-Lernplattformen und Fernlehre sowie von

- Telemedizin."

Nachfolgenetzwerk connect4SmartMoves

Das Projekt „Connect4SmartMoves" zielt darauf ab, durch innovative Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung ein flexibles, sektorenübergreifendes Innovationsnetzwerk aufzubauen. Es knüpft direkt an die Ergebnisse des Vorgängerprojekts iNEVER an und entwickelt dieses weiter, um neue Erkenntnisse, Technologien und Strategien branchen-, sektoren- und länderübergreifend zu fördern.

Im Mittelpunkt steht die Vernetzung relevanter Akteur:innen aus dem Personen- und Güterverkehr. Durch Workshops, Dialogplattformen und Online-Angebote wird der Wissenstransfer gestärkt. Zentrales Ergebnis ist ein sichtbares Innovationsnetzwerk, das die Lücke zwischen Forschung und Praxis schließt.

DailyDaisy

Das Projekt zielt auf eine nachhaltige Versorgung mit Waren sowie Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im ländlichen Raum ab. Durch die Zusammenarbeit regionaler Akteure und den Einsatz neuer Technologien sollen klimafreundliche Logistikketten, kombinierte Versorgungsangebote (z. B. Lieferboxen, Direktvermarktung, Sharing-Angebote) sowie soziale Teilhabe gestärkt werden. Ein eigens entwickeltes Bewertungsinstrument („Cube") unterstützt dabei, regionsspezifisch passende Lösungen zu identifizieren und Risiken zu minimieren. Fallstudien zeigen die Umsetzbarkeit sowie die verkehrlichen und raumstrukturellen Wirkungen der Konzepte und machen deren Nutzen für Umwelt und Gesellschaft sichtbar.

REDUCE

Das Projekt „REDUCE" (REliable Safe Mobility for Women and Traffic ReDUCtion through RidE Sharing) untersucht, wie subjektive Sicherheitsbedenken beim Mitfahren, insbesondere bei Frauen, gezielt angesprochen werden können. Ziel ist es, das Sicherheitsempfinden innerhalb einer Mitfahr-Community sowie bei intermodalen Wegen mit Abholpunkten und ÖPNV-/P&R-Stationen zu stärken. Dadurch sollen Fahrgemeinschaften gefördert, Verkehr reduziert und Mobilitätsprobleme, insbesondere im ländlichen Raum, verringert werden. Mitfahren wird dabei als Schlüssel zur Lösung gesehen.

Green eCommerce

Das Projekt „Green eCommerce" entwickelt und testet maßgeschneiderte Add-ons für Online-Shops, welche auf verhaltens-, technologie- und logistikbezogenen Interventionen basieren. Mittels Gamification, persuasivem Design und KI-Tools sollen Kund:innen zu nachhaltigen Entscheidungen wie Sammelbestellungen oder umweltschonenden Lieferoptionen motiviert werden. In Zusammenarbeit mit Praxispartnern wird der Ansatz im Realbetrieb erprobt und durch die Einbindung einer innovativen Logistikdienstleistung „Green to home" ganzheitlich analysierbar. Ziel ist es, wirksame Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung, -verlagerung und -optimierung im Onlinehandel zu identifizieren.